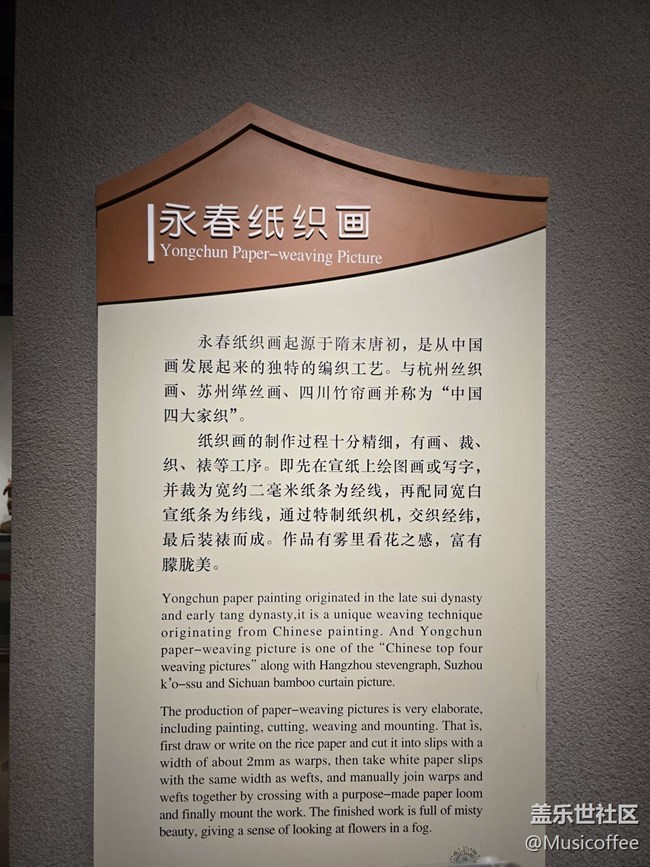

永春纸织画是福建省泉州市永春县特有的民间传统手工艺品,为中国四大家织之一。

永春纸织画是福建省泉州市永春县特有的民间传统手工艺品,为中国四大家织之一。历史渊源

永春纸织画创始于隋末唐初,至今已有一千多年的历史。据《永春县志》和《陈氏族谱》记载,隋灭陈后,至德陈后主叔宝之太子“陈镜台”携宗族及宫廷百工人员进入永春避难,他们发扬了纺织、造纸、竹片编织的优势,制作了大量的生活必需品,随军的宫廷画师把中国画技巧与竹编技巧结合创造出纸织画。盛唐时期,永春已有专营纸织画作坊,并出现了不少称赞纸织画的诗文。宋代的纸织画曾远销南洋各埠,成为富贵人家的柜中珍品。明代成为宫廷进贡的礼品和达官显贵收藏的珍品。清代乾隆年间,永春有60多人从事纸织画的制作。

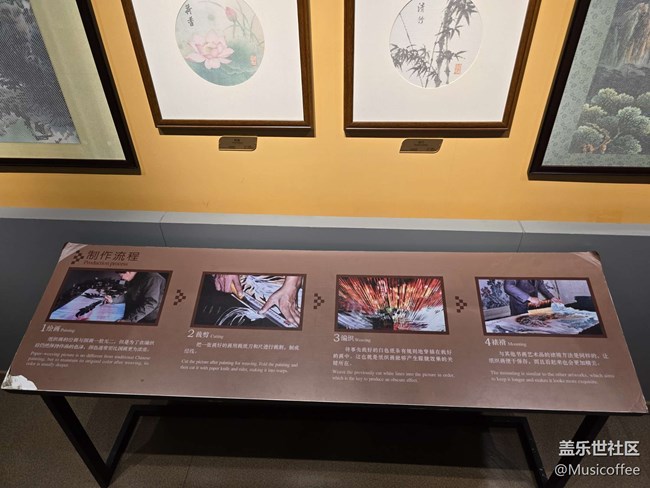

制作工艺

永春纸织画的制作工序主要为绘画、剪裁、编织、裱褙等四道。在制作时,先将画好的中国画进行托裱,用裁纸刀和尺进行裁割,制成经线,再用手工重新编织成画面,最后裱褙、补色完成一幅作品。其画面“近看远观各不同”,近看纸痕交织,经纬明显,凸凹有致;远观纱,物象缥缈朦胧,若隐若现,如诗如梦。

艺术特点

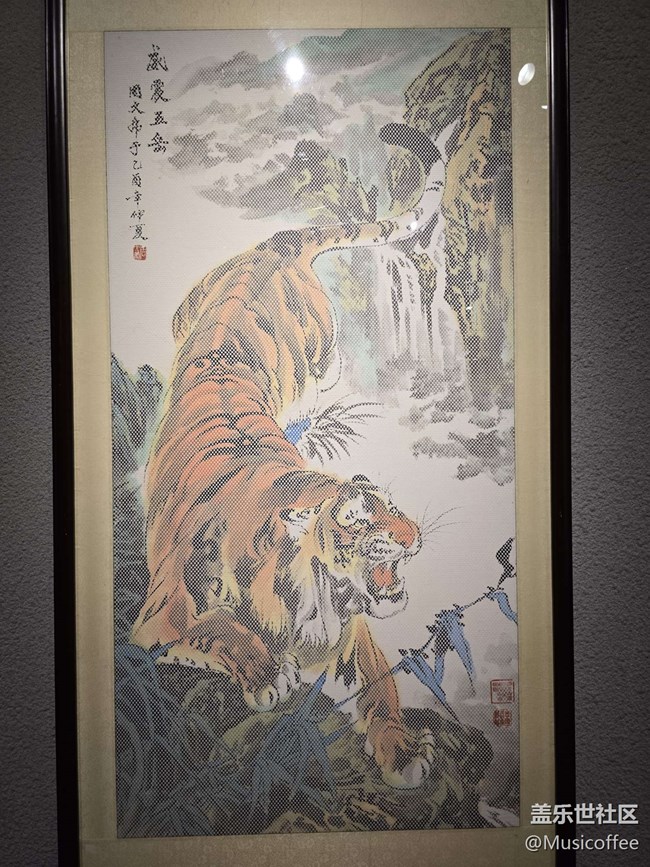

永春纸织画色彩淡雅,有“隔帘观月,雾里看花”的美感,独具艺术魅力。其题材广泛,内容有山水花鸟、飞禽走兽、历史人物、神话故事、民间传说等。作为艺术品,永春纸织画或悬挂在热闹的厅堂,或点缀于幽静的书房,或作为珍贵礼品馈赠亲友。

传承与发展

永春纸织画于2011年列入第三批国家级非物质文化遗产名录。随着国家层面对非遗技艺传承的重视,永春纸织画的未来变得明朗起来。各种非遗研学的开展,让这项永春非遗技艺走进了年轻一代的视线,让更多的人了解到它的魅力所在。如今,永春县已在多个乡镇设立传习基地,聘请代表性传承人为传习师,定期到基地传习,旨在深入基层,弘扬中华优秀传统文化。

代表作品与传承人

永春纸织画有许多代表作品,如故宫博物院珍藏的清乾隆年间的纸织画瑰宝“清高宗御制诗十二扇屏风”。同时,永春纸织画也涌现出了一批优秀的传承人,如周文虎、方碧双、林志恩等,他们致力于纸织画的传承与创新,为永春纸织画的发展做出了重要贡献。