11月第二周的线下活动,我带大家来到了北京市地坛公园。

地坛在明代嘉靖九年(1530)只是一个被唤作“方泽坛”的黄土祭台,皇帝在夏至日到此献祭,祈求国土厚重、五谷丰登;十三年的增饰之后,它正式得名“地坛”,与南郊的天坛遥遥相对,成为京师“北坤南乾”礼制格局的关键一环。

此后三百八十一年间,明清两代共十五位皇帝延续着祭地大典,乾隆亲祭五十七次,是来得最勤的一位;嘉庆、道光年间又添建神库、井亭,把黄琉璃换成青石板,让坛面颜色更贴近“大地”意象。

盛世的庄严在十九世纪中叶被炮火击碎,昔日皇家禁地只剩残墙枯草。1923年首次向百姓敞开地坛大门,两年后京兆尹薛笃弼索性把它改成“京兆公园”,在内坛凿出世界地图图案,把皇祇室变成通俗图书馆,还辟出北京第一座公共体育场,让祭神的砖墁广场响起市民的脚步声。

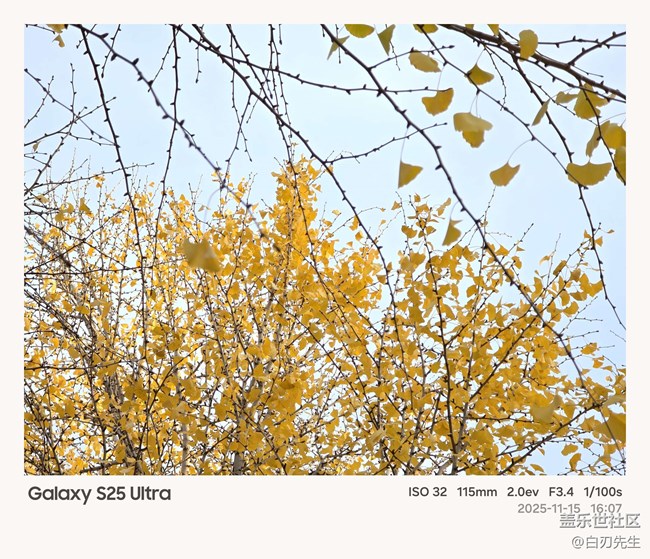

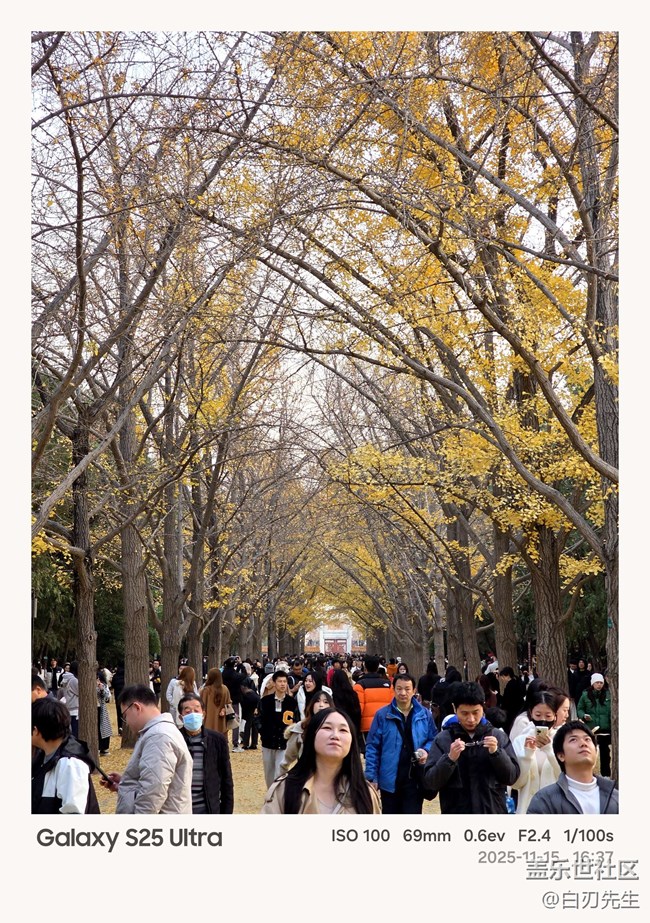

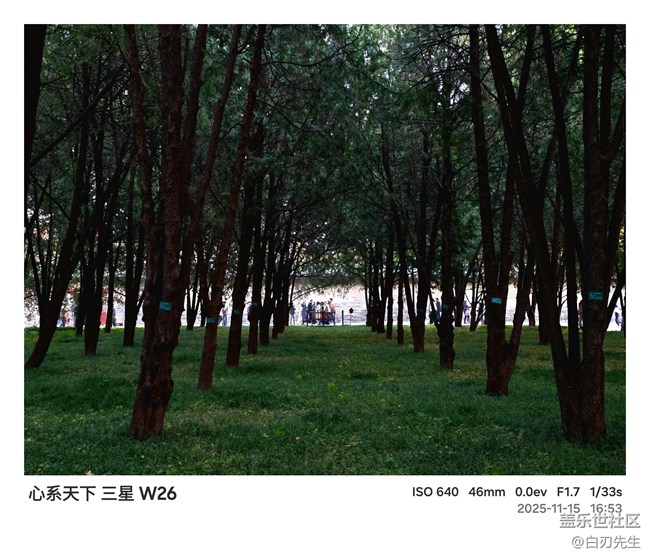

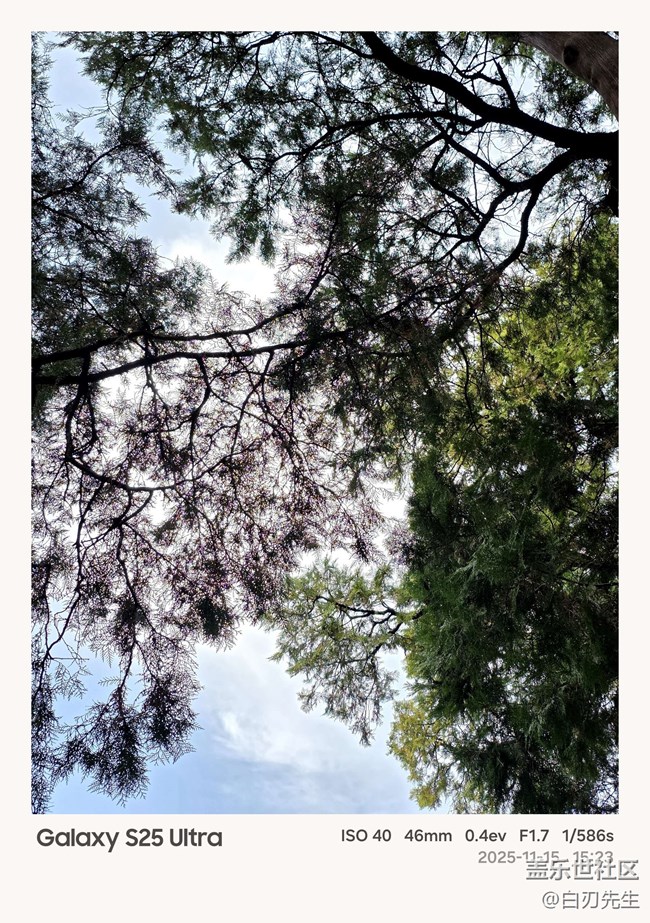

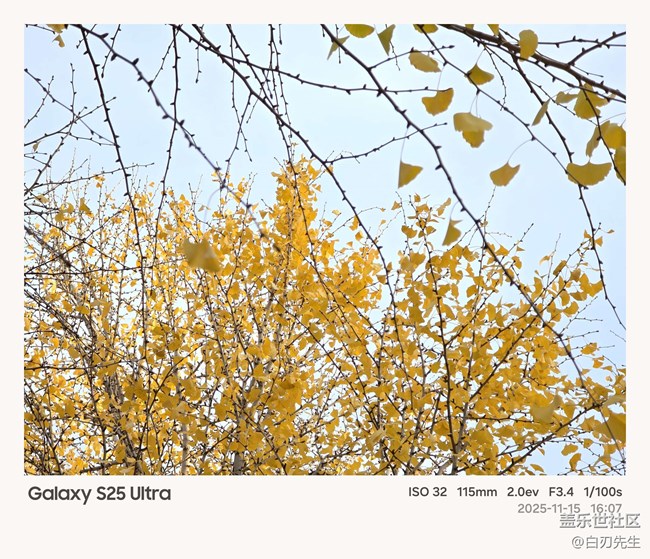

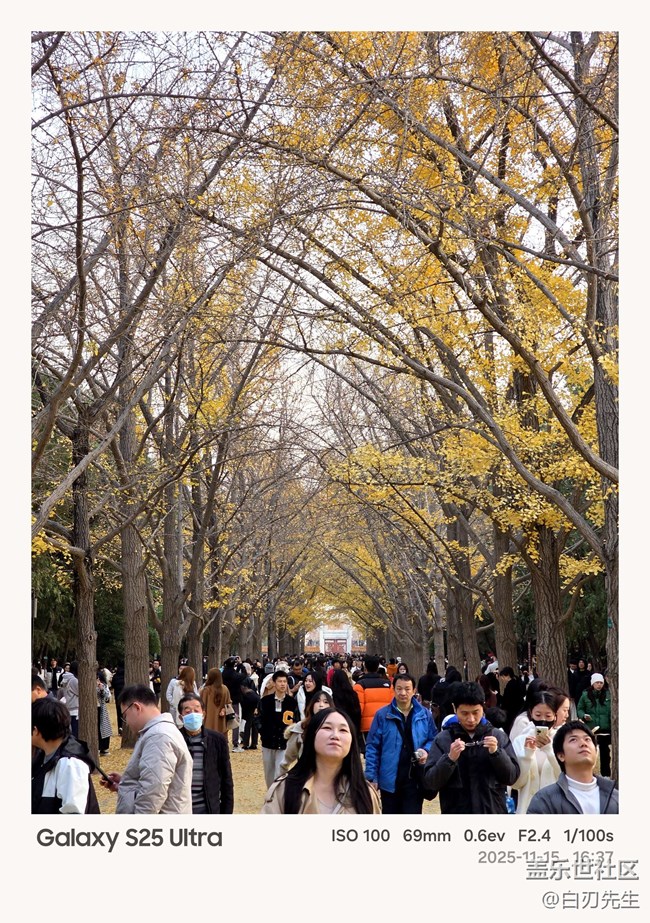

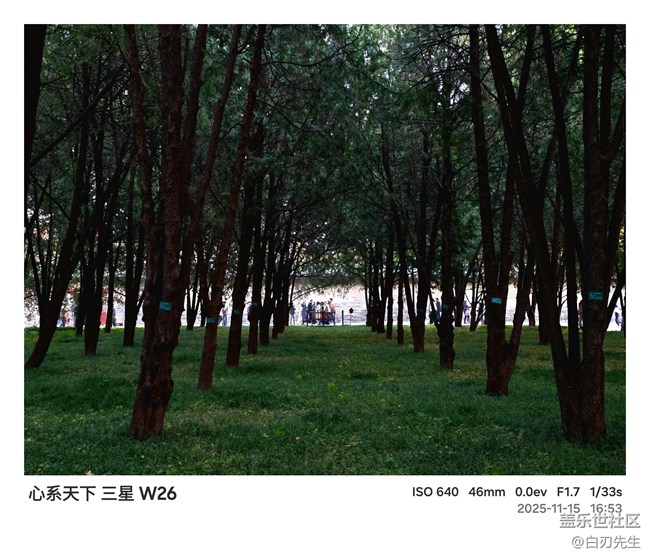

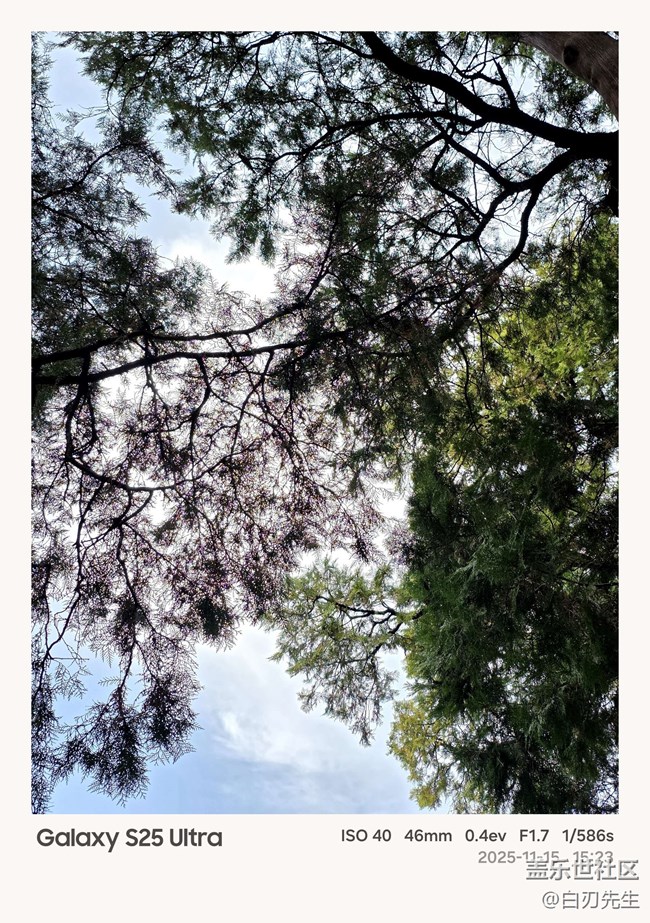

然而好景不长,北伐易帜、经费枯竭,公园更名“市民公园”后迅速荒废,坛墙进一步倾圮。真正的转折出现在1957年,这片近43公顷的废墟划为绿地,方泽坛、皇祇室、斋宫、钟楼逐一落架修缮,周边苗圃并入,古柏间补植银杏、国槐,正式定名“地坛公园”向大众开放。1985年春节,园区借传统祭地仪式办起首届地坛庙会,此后年年锣鼓喧天,皇家礼乐变成了京味民俗的背景音乐。

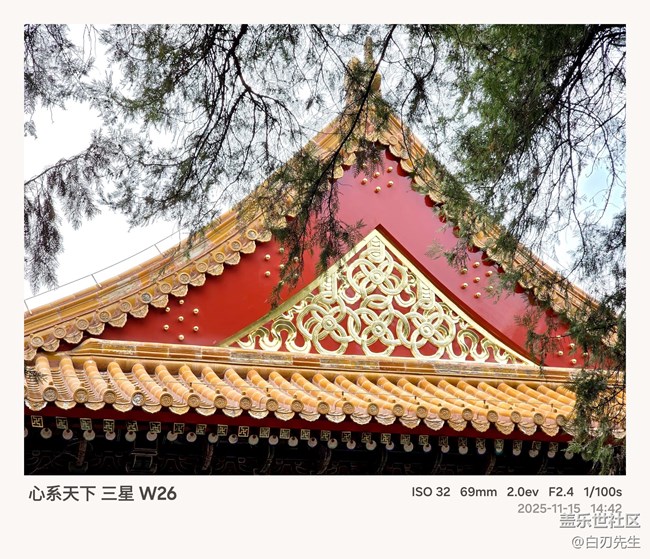

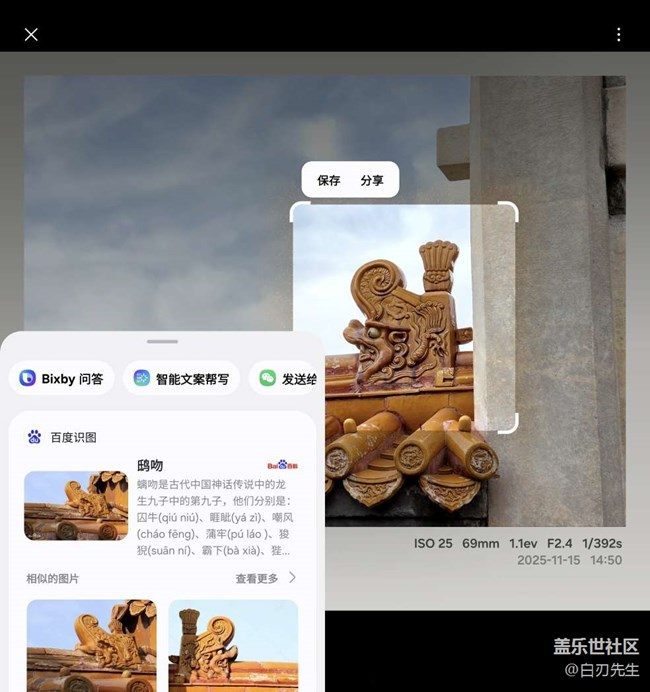

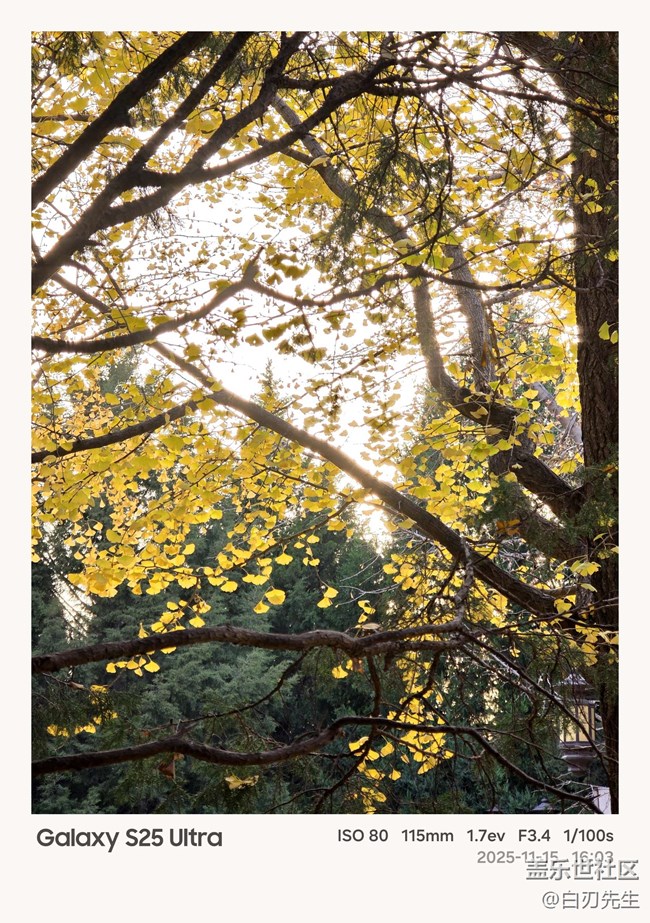

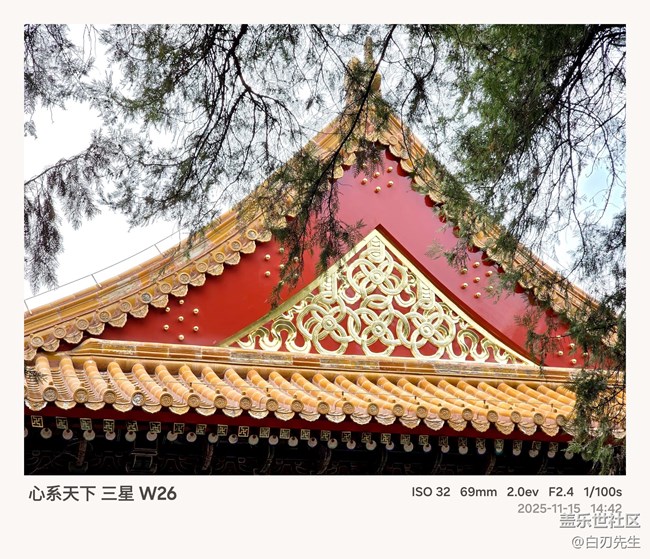

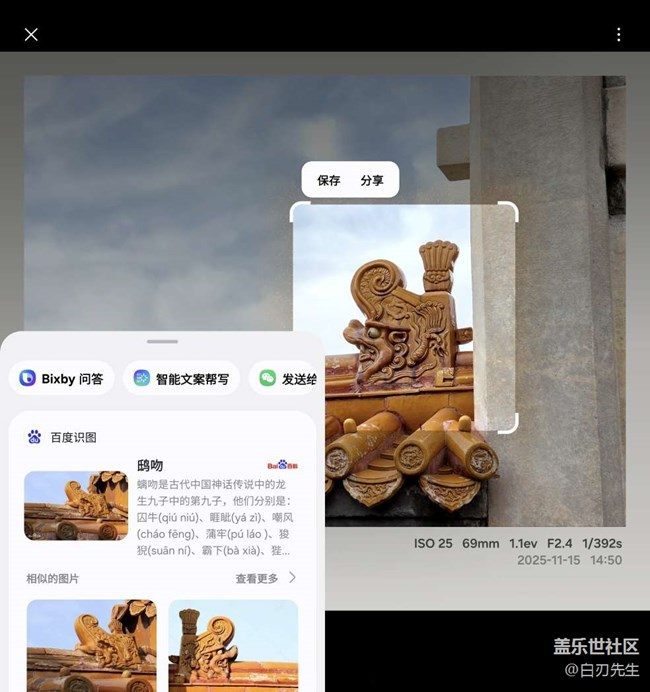

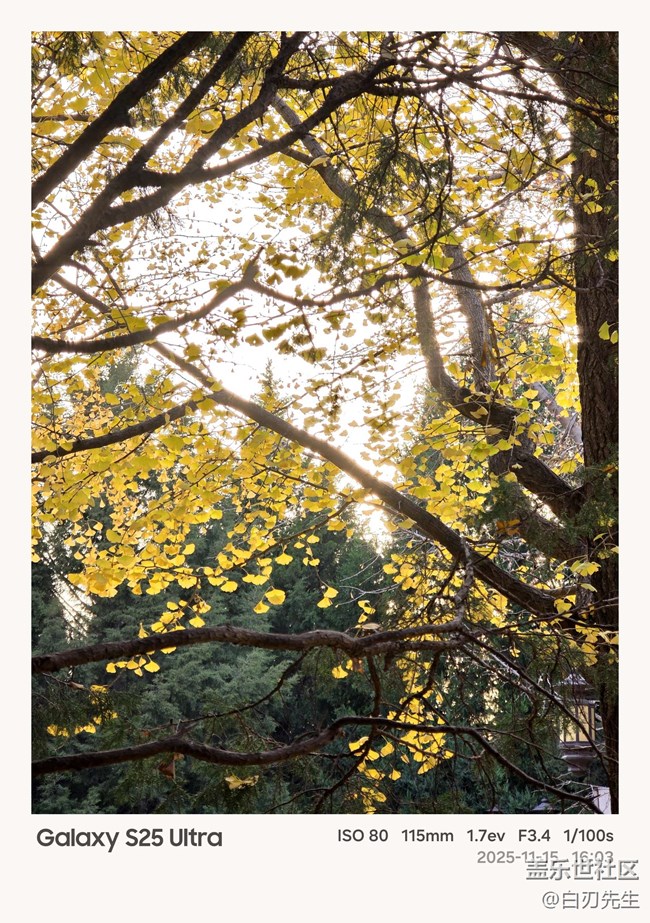

2006年,地坛以“全国重点文物保护单位”的新身份再获关注,修缮工程持续至今:皇祇室挑顶换金砖,坛墙剔补勾缝,钟楼按原貌复建,2000余米长的内坛墙亮出红身黄瓦,与金黄的银杏大道一起成为北京秋天最上镜的风景之一。

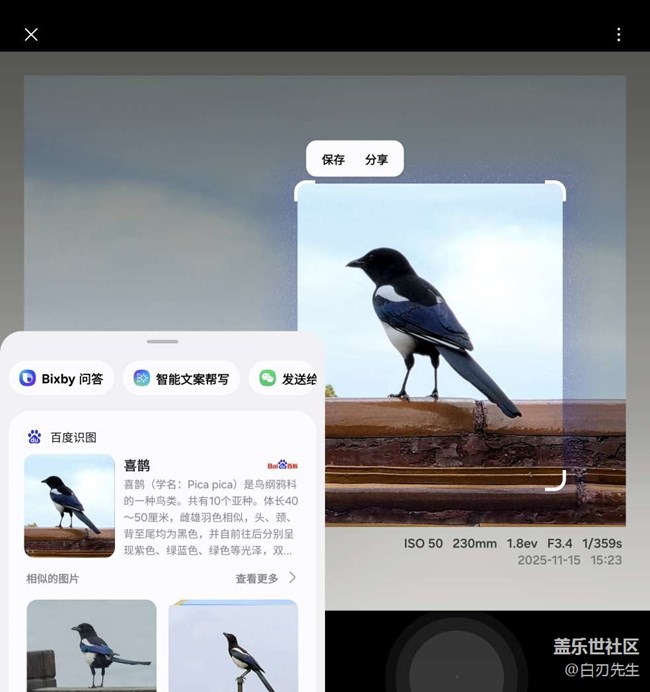

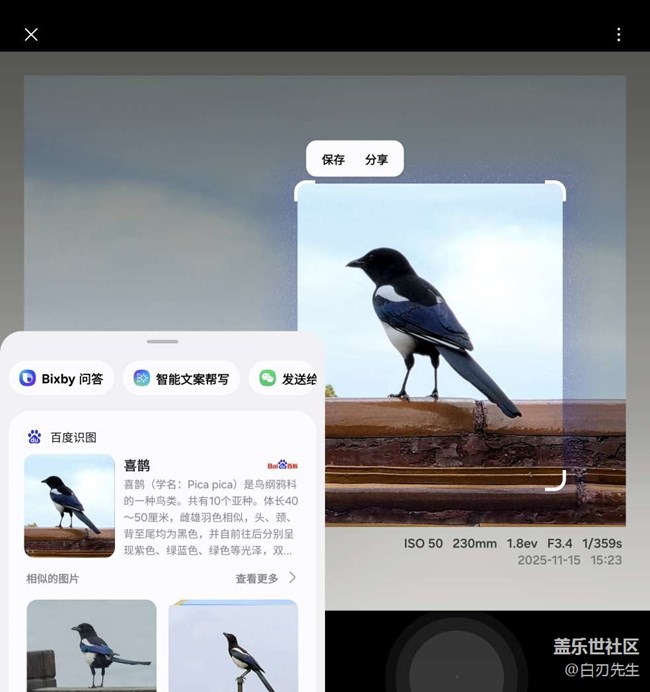

从祭地圣坛到市民公园,地坛的物理空间几乎没有扩大,却不断被赋予新的文化容积——它既保留了方泽坛的方形水渠、皇祇室的青砖歇山,也容纳了书市、科普展、中医药养生园;古树还是那些古树,只是树下奔跑的孩子已分不清哪一株曾被皇帝亲手系过祈福黄绫。时代更迭,城市扩张,地坛像一块被反复摩挲的玉,包浆越来越厚,光泽却愈发温润,它用自身的前世今生证明:真正的“神性”并非高墙与礼器,而是土地与人民之间绵延不断的牵挂。

地坛在明代嘉靖九年(1530)只是一个被唤作“方泽坛”的黄土祭台,皇帝在夏至日到此献祭,祈求国土厚重、五谷丰登;十三年的增饰之后,它正式得名“地坛”,与南郊的天坛遥遥相对,成为京师“北坤南乾”礼制格局的关键一环。

此后三百八十一年间,明清两代共十五位皇帝延续着祭地大典,乾隆亲祭五十七次,是来得最勤的一位;嘉庆、道光年间又添建神库、井亭,把黄琉璃换成青石板,让坛面颜色更贴近“大地”意象。

盛世的庄严在十九世纪中叶被炮火击碎,昔日皇家禁地只剩残墙枯草。1923年首次向百姓敞开地坛大门,两年后京兆尹薛笃弼索性把它改成“京兆公园”,在内坛凿出世界地图图案,把皇祇室变成通俗图书馆,还辟出北京第一座公共体育场,让祭神的砖墁广场响起市民的脚步声。

然而好景不长,北伐易帜、经费枯竭,公园更名“市民公园”后迅速荒废,坛墙进一步倾圮。真正的转折出现在1957年,这片近43公顷的废墟划为绿地,方泽坛、皇祇室、斋宫、钟楼逐一落架修缮,周边苗圃并入,古柏间补植银杏、国槐,正式定名“地坛公园”向大众开放。1985年春节,园区借传统祭地仪式办起首届地坛庙会,此后年年锣鼓喧天,皇家礼乐变成了京味民俗的背景音乐。

2006年,地坛以“全国重点文物保护单位”的新身份再获关注,修缮工程持续至今:皇祇室挑顶换金砖,坛墙剔补勾缝,钟楼按原貌复建,2000余米长的内坛墙亮出红身黄瓦,与金黄的银杏大道一起成为北京秋天最上镜的风景之一。

从祭地圣坛到市民公园,地坛的物理空间几乎没有扩大,却不断被赋予新的文化容积——它既保留了方泽坛的方形水渠、皇祇室的青砖歇山,也容纳了书市、科普展、中医药养生园;古树还是那些古树,只是树下奔跑的孩子已分不清哪一株曾被皇帝亲手系过祈福黄绫。时代更迭,城市扩张,地坛像一块被反复摩挲的玉,包浆越来越厚,光泽却愈发温润,它用自身的前世今生证明:真正的“神性”并非高墙与礼器,而是土地与人民之间绵延不断的牵挂。